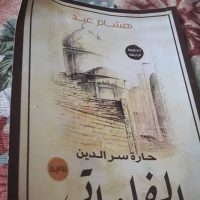

رواية/ حارة سر الدين الفلواتي

الكاتب/هشام عيد

يحكى أن حَيّةَ الشّر حين نزلت إلى الأرض، وضعت بيوضها في حفرة ثم رحلت لاهية، لكنها قبل أن تغادرهم ألقت عليهم تعويذة من كلمة واحدة، فقالت: “عيشوا” عاش البعض باللؤم وعاش البعض بالقوة وكثيرون عاشوا بالمال، والكل عاش على لحم أخيه. أما أقواهم فكان ثعبانٌ أقرع، تغذى على الفقر والجهل والفحش، فتعملق وحشًا له ثلاثة رؤوس يعتصر ضحاياه ويمتص أرواحهم. “حارة سر الدين الفلواتي” ككل سر لاتعرف حقيقته، كان العنوان سراً لم يستشف كُنْهه و ولم تحل أُحجيته. في البداية يخدعك العنوان فتظن أن البطل هو المكان، ثم تنكشف لك الحقيقة رويدًا رويدا، حتى تكتمل الصورة، لتصل إلى أن البطل الحقيقي هو ذلك الثعبان الأسطوري الذي تغذى على عائلة الأفيونجي فلم تقم لأرواحهم قائمة. ويكون المكان محض سجن يحاصرهم ما بين حائط سد عالقٌ ببن بيوت الحارة، وبين بوابة عبور واحدة إلى العالم الخارجي.

“الفكرة”

رواية اجتماعية في المقام الأول ترصد تفاصيل صعود فئة منسحقة وظهورها على سطح الحياة كفطريات تغذت على كل ماطالته أيديها ولم تدخر الدنيا وسعًا في ركلها بين السطح والقاع، مع رصد دور هذه الفئة في الواقع السياسي والاجتماعي الحديث. تأثرها وتأثيرها خلال واحد من أهم الأحداث السياسية في مصر الحديثة. تشعبت الفكرة الرئيسية إلى عشرات الأفكار الجانبية التي تعمل كلها على تغذية جوهر العمل، فالسبب يحتاج إلى مسبب والنهاية هي محصلة البدايات والكل يتماهى في بوتقة الانصهار الشرسة، ليُقَطِّر قَطِرانًا أسودًا حالكًا لم نزل نعاني عالقين في لزوجته، بل أجزم أنني تذوقت سواده في فمي، ولن يفارقني قبل كثير.

“الحبكة”

بين التذلل والتدلل نقطةٌ فيها يتيه العالم النحريرُ هي نقطة الأكوان إن جاوزتها كنت الحكيم وعلمك الإكسيرُ “ابن عربي” حبكة سوداوية تصاعدية معقدة تتشابك فيها الخيوط وتلتف لتشرح لنا بحرفية عالية كيف تتلاقى وشائج السلطة والقوة، وكيف تتلاقح أمشاج البلطجة والعهر في غياب الأخلاق، لتختلط أنساب القبح فلا يعرف له أب ولا أصل، ولتنتقل لعبة”جر الشكل” من أطفال الحارة إلى شوارع الدنيا، حيث يفاجأ الأسوياء بأنفسهم بين رحىً شقيها هما نفوذ السادة وإجرام الأشقياء. برغم ازدحام العمل بعدد كبير جدا من الأحداث المتوازية والمتصاعدة، إلا أن الكاتب ملك زمام الحبكة ببراعة فلم تفلت منه، وإن كنت أعيب عليه تركيز كم القبح والتلوث في ماعون واحد، كأنما أراد لأسرة الأفيونجي أن تكون الأنموذج الخام لكل نقيصة تخطر على بال.

“اللغة”

إن كان يحق لي الحكم فإنني أرى أن أعظم مافي هذا العمل هو لغته، فاللغة هي البطل الأول بلا منازع. قلم ذكي منطقي حساس، حاكَى لغة كل شخص طبقا لبيئته وأخلاقه وفكره. لم يُغفل الاستشهاد بآيات قرآنية وعبارات أدبية، وُضعت في أماكنها المضبوطة وخدمت الهدف منها، وإن كانت لم تخفف من وقع اللغة في باقي المواضع. تجسد إبداع الكاتب في القدرة على التورية عوضًا عن التعرية ليصف مشاهد كاملة بقدر متناسب بين التصريح والتلميح، وهي قدرة لاتتوفر لكثيرين وتنم عن خيال واسع وبلاغة عتيدة. وبرغم ذلك لم يتوانَ عن التصريح حين احتاجت فجاجة الواقع لهذا. يحسب للكاتب أنني لم أسمع صوته الشخصي في أي موقع من الرواية، بل استطاع ببساطة أن يقنعني بمنطقية غالب الألفاظ مهما بدت صادمة وصارخة بل وحتى بذيئة في أحيان أخرى. في كل مرة امتعضت من كلمة أو لفظة خارجة، ضبطت نفسي فوراً أبرر للشخصية بقولي “وماذا تريدين منها أن تقول” وبرغم ذلك تمنيت جدًا لو استغنى الكاتب عن بعض الألفاظ، أو على الأقل لم يكررها في أكثر من موضع فالفكرة ظهرت وانتهى الأمر.

“السرد والحوار”

رواية سردية في المقام الأول وهو مايخدم كم الأحداث والشخصيات المزدحم بها العمل. استخدم الكاتب الراوي العليم في المجمل، ولجأ للراوي المتكلم على لسان الأبطال في عدة مواقف لسبر أغوارهم وشرح مشاعرهم وما يستعر بداخلهم من جحيم. *الحوار قليل نسبيًا ومناسب كما أشرت سابقاً للغة كل شخص. *دونًا عن باقي أجزاء الرواية وخلافًا للمفترض نتيجة عاطفية المرحلة، فقد غلبت التقريرية على السرد في الجزء الخاص ببدايات ثورة يناير وتسارع الأحداث في ذلك الوقت، وربما يرجع ذلك لكثرة المعطيات وتواليها بصورة جعلت الحسم يمر بالكثير من الاحداث خلال القليل من الوقت.

*لايوجد شر مطلق ولا خير مطلق فحتى الشيطان سبح لله في زمن ماض، ولكن في النهاية غلبته طبيعته الشيطانية. شعرتُ أن الكاتب يحاول تمرير هذا المعنى من خلال الهنات التي زرعها عن “نجية”، العاهرة التي باعت كل ما طالته يداها حتى أبناءها بينما كان الدنس الخالص هو “حمودة” ذلك الذي فاق الأبالسة فجورا فعاش خنزيرا دون أن يرف له جفن مطلقا، ومات منبوذًا حقيرًا. “إذا كنت تبحث عن الكمال فأنت لا تبحث عن الحب لأنّ معجزة الحب تكمن في عشق العيوب”. “شمس التبريزي” الفلسفة الخاصة بكل شخص مناسبة لتفكيره ووجهة نظره في الحياة، سواء كانت إيمانًا أو إنكارًا لوجود إله، نقمةً وغضبًا أو سلامًا وتقبلا لعطايا الله. وإن لفت نظري محاولة الكاتب تحقيق قدر من التوازن قد لايوجد في أرض الواقع، فالإخوة الثلاثة، أحدهم فاحش الإجرام والآخر بالغ النقاء حد مثالية القديسين، بينما الثالث يرقص على حبل التوازنات. والعاهرات الثلاث إحداهن اتجهت للعهر انتقامًا من ذويها والأخرتين دفعتهما الظروف فماتت الأنقى والأطهر، وتابت الثالثة حين سمحت لها الظروف وثبتت على توبتها حتى النهاية.

“زمن الرواية”

تدور أحداث الرواية في نطاق زمني واسع وممتد منذ بداية السبعينات وحتى ثورة يناير في 2011، وهو ماخدم الكاتب لاستعراض الكثير من الحبكات الجانبية والاستعانة بالعديد من الشخصيات للتخديم على الأبطال الأساسيين، وضخ دماء الواقعية للعمل. دخول وخروج كل شخصية كان ممنطقا ومقنعا وإن نتج عن هذا التزاحم تهميش لعدد كبير منهم وفي اعتقادي أن الاستغناء عن بعضهم لم يكن ليؤثر على صلب العمل.

“منطقية الأحداث”

تدرج الأحداث وتصاعد دراما العمل جاء منضبطًا خاصة خلال رحلة سلامة من الشك إلى الإنكار وصولًا إلى الإيمان واليقين. بمنتهى السلاسة كُشِفت حجب الغيب للمُنكِر حين اقتنع فقال: ” لا يمكن لمثل هذا أن يموت فينتهي الأمر…

لابد أن هناك جائزة تحجب عن مثله هو بينما ينالها مثل سوكة، مؤكد أن جائزة تنتظره هناك” وبرغم ذلك لفت نظري عدة مواقف بحاجة لمعاجة واستيضاح زمني وحدثي مثل: *كيف امتلكت منى محمولا قبل عام 1998 وهو عام دخول المحمول لمصر لتموت وتتركه مخبئاْ وتعيد ابنتها شحنه في عام 2011 ويعمل نفس الجهاز القديم بنفس الخط القديم ونفس الأرقام؟ *لماذا ارتدت بدرية جلبابا وغطاء رأسٍ أبيضين رغم وفاة زوجها منذ أيام معدودة وقد سبقه كل من أمه وأبيه قبله بأشهر قليلة؟ * كيف تسنى لبدرية أن تتصل بسلامة على المحمول يوم 29 يناير والمعروف أن الاتصالات قطعت عن محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية منذ ليلة ال27؟ وبنفس الحال كيف استطاع سلامة الاتصال بأمل وتوديعها وهو يحتضر في نفس الليلة؟ “النهاية” جاءت النهاية تحمل قدرًا كبيرًا من المثالية، وتنتقم للقاريء المستنزف ألما من كل الأشرار، وتمثلت في موت الشر وقضاء بعضه على بعضه بمايخالف واقع الأمر، والأمل في الغد المتمثل في تجديد الشقة وكفاح بدرية وأمل ومنى الصغيرة في ربط رمزي بين المرأة والحياة. ليت الواقع كان بتلك الحالمية والمثالية، لكانت الأرض أفضل رغم كل شيء ولمثالية النهاية تبرير في نفسي يرتبط بمثالية الأحلام ونقاءها في المرحلة المتزامنة مع الثورة. ختاماً، الفلواتي رواية مرهقة جدًا، صادمة جدًا جدًا جدًا تتناول الجانب المظلم الذي قد لا نراه على هامش الحياة. لمثاليي الرواية, الذين حين اصطلوا بنيران الواقع الكابي خرجوا ذهبًا رائقا دون شوائب.. لروح أحمد”سوكة” ومهند ورقية وسيدة… لهم جميعا أهدي أبياتي المتواضعة ألفٌ من الكُرباتِ مروا مابكيتُ… ولا انحنيتْ هشمتُ صخرَ المُرِّ رغم هشاشتي وزرعتُ وسْطَ الصخر أزهاراً وبيتْ واجتزتُ نهرَ النارِ دون إرادتي فكأنني ذهبٌ..صُقِلتُ وما ذَوَيْتْ وخرجتُ من قلبِ اللهيبِ ثُريةً أضوي كأنِّي لا أُذيتُ ولا اكتويتْ

#ريهام_الناجي